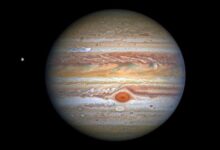

Ando onde há espaço

Nasço amanhã/ Ando onde há espaço: – Meu tempo é quando. Vinicius de Moraes

A capa do Milénio da passada edição, ao retratar um campo semeado de lápides, traduziu bem os tempos sinistros em que vivemos. Bastante realista, conseguiu atingir plenamente o seu objetivo – passar a triste mensagem de um cemitério onde, diária e lentamente, temos levado a enterrar todos os nossos afetos.

Lembrei-me logo das alas largas e ajardinadas dos cemitérios de Toronto que, ao contrário dos nossos, convidam a passear. Também eu, enquanto lá vivi, me passeei por alguns e, nesse rememorar do meu passado, senti-me transportada para os versos do poema de Vinicius de Moraes “Ando onde há espaço: – Meu tempo é quando.” E andei, por entre cruzes e aqueles espaços onde foram sepultados beijos, abraços, ternuras, carícias, toques, festas, convívios, na esperança de ver um outro tempo acontecer, quando a páscoa da ressurreição os trouxer de novo ao nosso quotidiano.

São tempos difíceis de viver, mas ainda mais difíceis para nascer e para morrer. A morte é, por definição, o fecho do ciclo de uma vida que termina e, como tal, necessita que se cumpram todos os rituais que lhe estão associados: as cerimónias fúnebres (religiosas ou não, consoante a crença de cada um), as despedidas e o luto. Mas os tempos de hoje não os permitem, reduzidos que estamos ao “quando” de uma interrogação temporal.

A partir do momento em que o contágio obriga a um internamento hospitalar, o normal curso das nossas vidas é quebrado: deixamos de ver os nossos, deixamos de ter visitas, deixamos de sentir o toque de uma mão, que nos faça uma carícia na pele – onde se imprime a força das palavras que não são ditas -, ou nos acene com uma despedida. Acaba tudo ali, numa viagem antecipada para o que depois virá. Cá fora, o mesmo vazio, a mesma ausência de carinho, de abraços que confortem, de um peito aberto onde encostar a cabeça e chorar a ausência. Como no tempo de outras pestes longínquas, segundo os relatos que nos chegaram, em que “o pai não ia ver seu filho, nem o filho a seu pai.”

E sem um adeus, o luto não se faz porque fica refém das lágrimas, em isolamento lacrimal, que não puderam ser choradas no núcleo familiar da dor partilhada. É o morrer tão completamente de Manuel Bandeira, “sem deixar um sulco, um risco, uma sombra/ A lembrança de uma sombra/ Em nenhum coração, em nenhum pensamento,/ Em nenhuma epiderme”.

Morrer é o fim, a partida, o sofrimento da perda; nascer é o princípio, a chegada, a alegria de uma nova vida que se inicia. Mas também esta última, confinada a um estreito dueto de amor entre mãe e recém-nascido, está proibida de ser celebrada em partilha. Morre-se sozinho e nasce-se sozinho, uma dicotomia que igualizou o alfa e o ómega do ciclo das nossas vidas, caminhando todos por entre espaços e tempos que definem a fronteira entre a vida e a morte – a luta pela sobrevivência.

Sem contacto físico, os afetos ficaram reduzidos ao olhar, o espelho da alma, máxima que nos habituámos a repetir sem nunca lhe termos habitado as entranhas. Agora, vestidos de astronautas do medo, apenas deixamos os olhos à mostra, para que as máscaras que nos cobrem o rosto recuperem a função que outrora tiveram no teatro grego – amplificar as expressões que nos vão na alma.

E se as origens do teatro estão ligadas a Dionísio – divindade do vinho, da fertilidade e das festividades -, aguardemos pela entrada em cena do próximo ato, quando for tempo de voltar a celebrar a vida em toda a sua plenitude.

Redes Sociais - Comentários